Un grand homme et un ami

Hamid Kiran 1935 - 2017

Hamid Kiran, un Marocain révolutionnaire à sa manière

23 juin 2014

Il y a de cela bien longtemps, au cœur des années de plomb, un homme, discret mais visionnaire, menait sa propre révolution. Une révolution tranquille, silencieuse, presque anonyme, mais ô combien authentique. Son nom : Hamid Kiran.

Pendant près de quarante ans, il a exercé le métier de caissier dans une banque. Le jour, il comptait les chiffres. Le soir et les fins de semaine, il comptait les rêves, les émotions, les gestes et les couleurs. À la tombée du jour, il redevenait ce qu’il était profondément : un artiste-peintre, un danseur, un chorégraphe, un poète. Deux vies en une. Deux visages d’un même homme habité par la passion et l’amour de l’art.

Aujourd’hui encore, un peu partout dans le monde, des Marocains, dont je fais partie, lui doivent une part de leur ouverture, de leur éveil à la modernité et au monde.

Le point culminant de cette révolution fut sans doute la création du FRAT, le Foyer de Recherche Artistique et Théâtrale, fondé en 1968, en collaboration avec une grande dame : Nina Baldoui, la générosité faite personne. Grâce à elle et à son local-studio, situé à deux pas de l’hôtel Hassan à Rabat, des centaines de jeunes Marocains, filles et garçons, ont été initiés à la danse classique par ce révolutionnaire discret.

Mais Hamid Kiran n’enseignait pas seulement la danse : il la racontait. Il en évoquait les époques, les figures emblématiques, la philosophie et la grâce. À travers tout le Royaume, ces jeunes formés au FRAT ont laissé des traces, créant des spectacles mêlant danse classique, modernité et patrimoine folklorique marocain.

Dans ces années de plomb, où la liberté d’expression semblait un luxe, Hamid Kiran semait pourtant la beauté et la grâce dans les esprits. Sans moyens, sans soutien, mais avec une foi inébranlable. Il offrait son temps, son énergie et souvent même son argent, finançant costumes, déplacements et décors. C’était là une véritable éducation populaire par l’art, accomplie bénévolement, par pure conviction.

Deux de mes frères, Adil et Younes Laraki, danseurs professionnels, l’un à l’Opéra d’Essen, l’autre à l’Opéra de Berlin, ont découvert leur vocation grâce au FRAT et à l’enseignement de ce maître atypique. Ils y ont appris la discipline du corps, la rigueur du geste, mais aussi la liberté intérieure qu’offre la création. Et si certains, comme moi, n’ont pas poursuivi la voie artistique, nous devons néanmoins à ce passage au FRAT la découverte d’une part lumineuse de nous-mêmes.

Hamid Kiran fut aussi le chorégraphe de plusieurs spectacles nationaux, dont un opéra monumental présenté aux portes de Chellah en 1979, intitulé De l’obscurité à la lumière. Cette œuvre, dédiée à la fête de la jeunesse, rassembla près de 300 jeunes issus d’orphelinats du Royaume. Mais au-delà du spectacle lui-même, c’est le processus de création qui marqua les esprits : des mois de répétitions, d’échanges, d’écoute et de partage.

Pour ces jeunes, Hamid Kiran représentait une figure d’autorité bien différente de celle qu’ils connaissaient. Il était un éducateur, un ami, un confident. Entre deux cours, il parlait avec eux de musique, de poésie, de rêves et d’avenir. Ces moments de liberté et de dialogue furent pour beaucoup un tournant dans leur vie.

Dans une société où le rapport au corps reste profondément influencé par la morale religieuse, l’expérience du FRAT fut une véritable initiation. Danser, se mouvoir, s’exprimer par le corps devenait un acte de réconciliation avec soi-même. Pour un garçon, danser avec une fille, la porter, la regarder, cessait d’être un tabou : c’était un apprentissage du respect et de la beauté.

À 82 ans, Hamid Kiran poursuit encore, inlassablement, son œuvre de peintre. Depuis plus de soixante ans, il peint chaque jour, dans le silence et la fidélité à son art. Il est, sans conteste, l’un des peintres les plus prolifiques et les plus singuliers du Maroc. Et pourtant, il demeure méconnu de ses compatriotes.

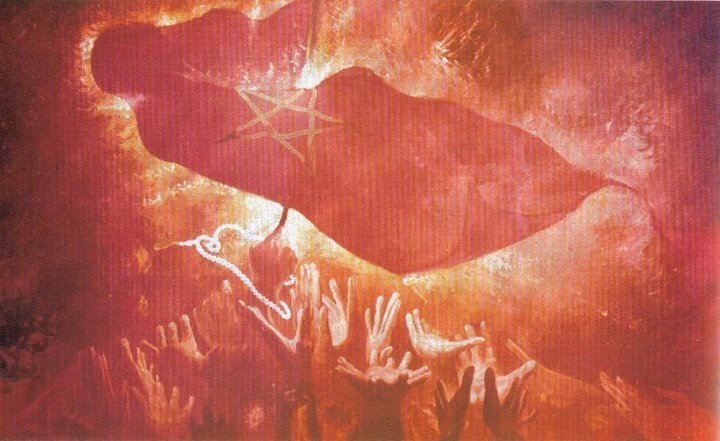

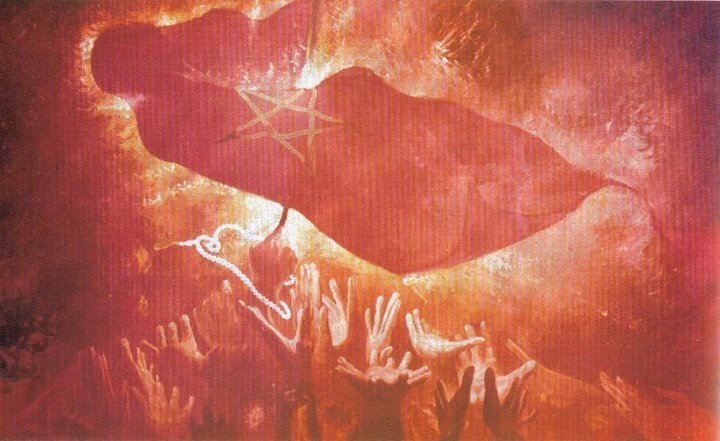

Son œuvre sur la Marche Verte est sans doute l’une des plus marquantes de sa carrière. Peinte en 1975, elle fut utilisée par la télévision nationale pour illustrer les commémorations de cet événement historique. Cette toile représentait des mains tendues vers le drapeau marocain, symbole d’un peuple uni et croyant.

En 1976, la revue Al Fenoune choisit ce tableau pour illustrer la couverture de son édition spéciale dédiée à la Marche Verte. Animé d’un profond respect pour son pays et son Roi, Hamid Kiran décida d’offrir l’œuvre au Roi Hassan II, par l’intermédiaire du Ministre de la Culture de l’époque, Mohamed Bahnini. Il refusa d’en tirer profit, préférant en faire un don du cœur.

Mais depuis, nul ne sait ce qu’est devenu ce tableau. A-t-il été remis ? A-t-il été égaré ? Nul ne le sait. Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’un grand tableau sur une grande marche existe quelque part au Maroc… et qu’il mérite d’être retrouvé.

Un musée national d’art moderne a ouvert ses portes à Rabat en 2014. On aurait pu espérer y voir figurer Hamid Kiran parmi les grands peintres marocains. Ce n’est, à ce jour, toujours pas le cas.

Pourtant, ses œuvres ont voyagé : France, Irak, Luxembourg… Sa peinture porte la double culture qu’il incarne, celle de sa mère espagnole et de son père marocain. Cette hybridité se retrouve dans ses couleurs, ses thèmes, ses lumières. Regardez sa Fresque du hammam : la lumière y danse à travers les gouttes d’eau. Sa peinture respire, vibre, scintille. Certains critiques la qualifient même de prophétique.

Dans un article publié le 23 mai 2014 dans L’Opinion, la critique d’art Nelly Lecomte écrivait :

« Voilà un peintre qui n’a pas froid aux yeux. D’une expression directe, il montre avec franchise l’expressivité du corps humain. Avec sa face transcendantale, il reprend une représentation de la beauté connue depuis l’Antiquité. Peintre de l’absolu… »

Hamid Kiran est, sans conteste, l’un des plus grands hommes que le Maroc ait produits après son indépendance, par son œuvre picturale autant que par sa contribution à l’art chorégraphique. Son seul défaut, peut-être, est de ne pas être un homme d’affaires. Il ne sait pas se vendre. Il ne fait partie d’aucune clique. Ce défaut est une marque de grandeur.

Il est inadmissible que son œuvre demeure dans l’ombre, que son tableau sur la Marche Verte soit perdu, que son nom soit absent de notre patrimoine national. Reconnaître les artisans silencieux de notre modernité, c’est aussi faire œuvre de mémoire.

Au lendemain des printemps arabes, beaucoup appelaient à une nouvelle ère de progrès pour le Maroc. Mais le progrès ne se résume pas à l’économie ou à la politique. Il commence par la reconnaissance.

Reconnaître les pionniers, les artistes, les éducateurs qui ont façonné les consciences.

Faire sortir de l’ombre Hamid Kiran, alors qu’il est encore parmi nous, serait un geste fort. Un acte symbolique. Une petite révolution à la mesure de la sienne.

La révolution, c’est aussi cela : honorer les gestes et les actions révolutionnaires de nos compatriotes.

---

Le Maroc a perdu un grand homme, et moi un grand ami

14 juin 2018

J’appréhendais un peu mon dernier retour au Maroc. Pour la première fois depuis trente-six ans, je revenais au pays avec cette étrange certitude : je n’allais plus te revoir. Je n’allais plus avoir le plaisir de réinventer le monde avec toi, de discuter de ce qui va et de ce qui ne va pas, de rire de tout et de rien. Je n’allais plus découvrir tes nouvelles toiles, ni t’entendre me dire, comme toujours, d’un ton à la fois sérieux et malicieux : « Dis-moi honnêtement ce que tu en penses. »

Avec toi, le temps prenait son temps. Il s’étirait, docile, comme s’il voulait prolonger nos conversations. Tu faisais de chaque instant un art. Marcher avec toi dans les rues de Rabat, c’était assister à une chorégraphie improvisée. Sous tes pas, les trottoirs devenaient scène. Ta vocation de danseur et de chorégraphe transparaissait jusque dans ta façon de parler : tu plaçais chaque mot avec la même précision qu’un geste. Un mot mal choisi, c’était un faux pas.

Même après ton AVC en 2010, ton rapport au temps n’a pas changé. Tes pas s’étaient alourdis, certes. Monter quelques marches te demandait désormais un effort héroïque. Mais ton esprit, lui, restait vif, ton humour intact, ton auto-dérision irrésistible :

« Qui pourrait croire que cette tortue, qui s’apprête à gravir trois étages, a jadis cassé les planches sur le Boléro de Ravel, Malagueña, Carmen… ? »

Moi, Hamid, je peux le dire. Et des milliers d’autres peuvent en témoigner. Nous t’avons vu danser, enseigner, émouvoir. Tous tes élèves, dont plusieurs sont devenus danseurs professionnels, portent encore en eux la mémoire de ta prestance, de ta grâce, de ton regard bienveillant.

Je pourrais maudire cet AVC qui t’a fragilisé, puis emporté, trop tôt. Mais le temps, lui, a eu le dernier mot. Aujourd’hui, je m’incline devant sa loi, apaisé. Mes trois derniers mois passés à Rabat m’ont aidé à apprivoiser ton absence. À chaque coin de rue, à chaque café, un souvenir de toi me ramenait à la vie.

Non, Hamid, tu n’es pas mort.

Tu as simplement fait un pas vers ailleurs.

Un pas assez grand pour te perdre des yeux, mais pas du cœur.

Pas de la mémoire, celle de ta famille, de tes amis, de tes élèves, de tes admirateurs. Et surtout celle de Majida, ta compagne de toujours.

D’ici-bas, moi, je continue à marcher avec toi.

---

5 Août 2018

En ce dernier jour de Ramadan, je me suis rendu sur ta tombe, Hamid. Une tombe d’argile jaune, couleur de lumière, couleur de vie, celle-là même que tu utilisais souvent dans tes toiles, quand tu peignais la chair, la chaleur, ou l’aube.

Je me suis souvenu de notre dernière sortie, au dernier jour du dernier Ramadan que tu as vécu. Nous étions au café donnant sur le souk, à l’entrée de Lagza. Comme toujours, tu avais tenu à choisir la bonne table, celle d’où tu pouvais tout observer. Nous en avons changé trois fois avant que tu sois satisfait. Puis tu as dit, en balayant le marché du regard : « Regarde toute cette vie. »

Tu pouvais rester ainsi des heures, à contempler le mouvement, la rumeur, la foule, comme d’autres regardent la mer. Cette effervescence que certains fuient, toi, tu l’aimais. Tu y trouvais une matière vivante, un miroir du monde. Parfois, ces scènes finissaient dans une toile, ou dans une chronique de ta série Tranches de vie publiée dans L’Opinion. Mais ce n’était pas seulement pour créer que tu observais. Tu regardais parce que regarder, pour toi, c’était vivre. C’est dans le regard que l’artiste et l’homme se rejoignaient.

« Pas besoin de télécommande ici », disais-tu en souriant. « Les scènes se mêlent et se démêlent dans un fondu enchaîné permanent. »

Je te regardais regarder. Je te regardais t’émerveiller d’un geste, d’un cri, d’une couleur. Et je me demandais comment tu faisais pour garder ce regard d’enfant sur la vie. Tu ne cherchais pas à expliquer le monde, tu le vivais, simplement. Ton empathie était rare, totale, naturelle.

Sur le chemin du retour, nous avons fait une halte derrière le Théâtre Mohammed V. Chaque fois que nous passions par-là, tu avais une anecdote à raconter. Ce jour-là, tu m’as dit :

« Béjart donnait un spectacle ce soir-là. Je suis entré par ici pour essayer de le rencontrer. J’étais fou de trac. Devant lui, j’ai perdu mes mots. J’ai à peine réussi à lui demander un autographe qu’il m’a accordé gentiment. »

Tu riais de ta propre timidité. Tu n’étais pas aussi célèbre que ton idole Maurice Béjart, mais tu n’étais pas moins passionné, ni moins inventif. Peut-être que la gloire appartient à ceux que le contexte sert.

Toi, tu as préféré l’authenticité à la lumière. Et même si on ne danse plus aujourd’hui tes chorégraphies, elles continuent de vivre en nous, ceux qui les ont portées sur scène.

J’ai eu le privilège de danser sur plusieurs de tes créations, dont la toute première : l’Adagio d’Albinoni. Une chorégraphie comme une prière silencieuse, que nous ouvrions avec recueillement.

Aujourd’hui, ma prière sur ta tombe est encore une danse, une danse intérieure sur cette même musique, composée par un Italien du XVIIIe siècle, achevée par un autre après la Seconde Guerre mondiale. Un jour, je t’avais fait écouter une version judéo-marocaine de cet Adagio. Tu avais fermé les yeux, sans dire un mot. Dans ta tête, tu dansais ta prière.

---

Au cimetière Achouhada, à quelques mètres de toi, Hamid, né Mustapha Benquirane, repose Cheikh Abdessalam Yacine, le célèbre opposant à Hassan II. Celui qui fut assigné à résidence pendant vingt ans à cause de la virulence de ses critiques, et dont la popularité auprès d’une partie du peuple l’a sauvé de la prison. Aujourd’hui, sa tombe est l’une des plus visitées du cimetière. On y vient en pèlerinage, comme auprès d’un saint.

Quelques jours après ton enterrement, Majida, ta femme, s’est rendue chez l’épicier du quartier. En lui présentant ses condoléances, il lui a dit : « Vous savez auprès de qui votre mari est enterré ? Il a de la chance. » Majida, vêtue encore de blanc, a simplement répondu :

« Lequel des deux a de la chance ? »

Cette réponse, Hamid, est digne de toi, à la fois lucide, élégante et pleine d’esprit. Elle résume à merveille la grandeur de ton âme et celle de la femme qui t’a accompagné.

Tu es parti, Hamid, mais tu continues de marcher en nous. Ton pas, ta voix, ta lumière, ton regard sur le monde : rien de tout cela ne s’éteint.

Le Maroc a perdu un grand homme. Moi, j’ai perdu un grand ami.

Mais ton art, lui, reste vivant, comme une danse infinie entre la terre et la lumière.

Mohamed Lotfi

ML/2025